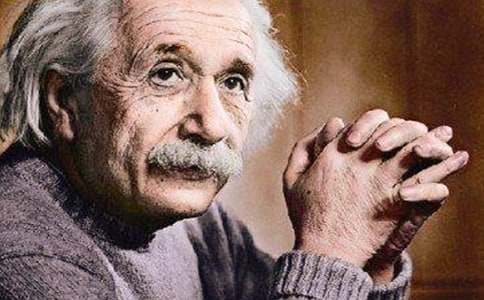

愛因斯坦成功因為什么

愛因斯坦的一生所取得的成功,是世界公認的,他被譽為20世紀最偉大的科學家。他之所以能夠取得如此令人矚目的成績,和他一生具有明確的奮斗目標是分不開的。下面是小編整理的愛因斯坦成功因為什么相關內容。

他出生在德國一個貧苦的猶太家庭,家庭經濟條件不好,加上自己小學、中學的學習成績平平,雖然有志往科學領域進軍,但他有自知之明,知道必須量力而行。他進行自我分析:自己雖然總的成績平平,但對物理和數(shù)學有興趣,成績較好。自己只有在物理和數(shù)學方面確立目標才能有出路,其他方面是不及別人的。因而他讀大學時選讀瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院物理學專業(yè)。

由于奮斗目標選得準確,愛因斯坦的個人潛能就得以充分發(fā)揮,他在26歲時就發(fā)表了科研論文《分子尺度的新測定》,以后幾年他又相繼發(fā)表了四篇重要科學論文,發(fā)展了普朗克的量子概念,提出了光量子除了有波的性狀外,還具有粒子的特性,圓滿地解釋了光電效應,宣告狹義相對論的建立和人類對宇宙認識的重大變革。取得了前人未有的顯著成就。可見,愛因斯坦確立目標的重要性。假如他當年把自己的目標確立在文學上或音樂上(他曾是音樂愛好者),恐怕就難于取得像在物理學上那么輝煌的成就。

為了避免耗費人生有限的時光。愛因斯坦善于根據(jù)目標的需要進行學習,使有限的精力得到了充分的利用。他創(chuàng)造了高效率的定向選學法,即在學習中找出能把自己的知識引導到深處的東西,拋棄使自己頭腦負擔過重和會把自己誘離要點的一切東西,從而使他集中力量和智慧攻克選定的目標。他曾說過:“我看到數(shù)學分成許多專門領域,每個領域都能費去我們短暫的一生。……誠然,物理學也分成了各個領域,其中每次個領域都能吞噬一個人短暫的一生。在這個領域里,我不久學會了識別出那種能導致深化知識的東西,而把其他許多東西撇開不管,把許多充塞腦袋,并使其偏離主要目標的東西撇開不管。”他就是這樣指導自己的學習的。

為了闡明相對論,他專門選學了非歐幾何知識,這樣定向選學法,使他的立論工作得以順利進行和正確完成。

如果他沒有意向創(chuàng)立相對論,是不會在那個時候學習非歐幾何的。如果那時候他無目的地涉獵各門數(shù)學知識,相對論也未必能這么快就產生。愛因斯坦正是在10多年時間內專心致志地攻讀與自己的目標相關的書和研究相關的目標,終于在光電效應理論、布朗運動和狹義相對論三個不同領域取得了重大突破。

特別值得一提的是,愛國斯坦不但有可貴的自知之明精神,而且對已確立的目標矢志不移。1952年以色列國鑒于愛因斯坦科學成就卓越,聲望頗高,加上他又是猶太人,當該國第一任總統(tǒng)魏茲曼逝世后,邀請他接受總統(tǒng)職務,他卻婉言謝絕了,并坦然承認自己不適合擔任這一職務。確實,愛因斯坦是一位偉大的科學家,這是他終生努力奮斗才實現(xiàn)了這個目標。如果他當上總統(tǒng),那未必會有多大建樹,因為他未顯示過這方面的才華,又未曾為此目標作過努力學習和奮斗。

在人生的競賽場上,沒有確立明確目標的人,是不容易得到成功的。許多人并不乏信心、能力、智力,只是沒有確立目標或沒有選準目標,所以沒有走上成功的途徑。這道理很簡單,正如一位百發(fā)百中的神射擊手,如果他漫無目標地亂射,也不能在比賽中獲勝。

擴展:

阿爾伯特·愛因斯坦(德語/英語:Albert Einstein;1879年3月14日—1955年4月18日),出生于德國巴登-符騰堡州烏爾姆市,現(xiàn)代物理學家。

愛因斯坦出生于德國烏爾姆市的一個猶太人家庭(父母均為猶太人)。1900年畢業(yè)于瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院,入瑞士國籍。1905年,愛因斯坦獲蘇黎世大學物理學博士學位,并提出光子假設、成功解釋了光電效應(因此獲得1921年諾貝爾物理學獎);同年創(chuàng)立狹義相對論,1915年創(chuàng)立廣義相對論,1933年移居美國、在普林斯頓高等研究院任職,1940年加入美國國籍同時保留瑞士國籍。1955年4月18日,愛因斯坦于美國新澤西州普林斯頓逝世,享年76歲。

1999年12月,愛因斯坦被美國《時代周刊》評選為20世紀的“世紀偉人(Person of the Century)”。

愛因斯坦的理論為核能的開發(fā)奠定了理論基礎,為幫助對抗納粹,他曾在利奧·西拉德等人的協(xié)助下曾致信美國總統(tǒng)富蘭克林·羅斯福、直接促成了曼哈頓計劃的啟動,而二戰(zhàn)后他積極倡導和平、反對使用核武器,并簽署了《羅素—愛因斯坦宣言》。愛因斯坦開創(chuàng)了現(xiàn)代科學技術新紀元,被公認為是繼伽利略、牛頓之后最偉大的物理學家,也是批判學派科學哲學思想之集大成者和發(fā)揚光大者。

人物生平

早年生活

1879年3月14日,愛因斯坦出生在德國烏爾姆市(Ulm,Baden-Württemberg,German )班霍夫街135號。父母都是猶太人。

1880年,愛因斯坦隨父母遷居慕尼黑。

1888年,阿爾伯特·愛因斯坦入路易波爾德高級中學學習。在學校受宗教教育,接受了受戒儀式,弗里德曼是指導老師。

1889年,在醫(yī)科大學生塔爾梅引導下,讀通俗科學讀物和哲學著作。

1891年,愛因斯坦自學歐幾里得幾何,對數(shù)學感到狂熱的喜愛,同時開始自學高等數(shù)學。

1892年,愛因斯坦開始讀伊曼努爾·康德的著作。

1894年,愛因斯坦一家人移居意大利米蘭。

1895年,愛因斯坦自學完微積分。同年,愛因斯坦在瑞士聯(lián)邦理工學院的入學考試失敗。愛因斯坦開始思考當一個人以光速運動時會看到什么現(xiàn)象。對經典理論的內在矛盾產生困惑。

1896年,愛因斯坦獲阿勞州立中學畢業(yè)證書。10月29日,愛因斯坦遷居蘇黎世并在瑞士聯(lián)邦理工學院就讀。

1899年10月19日,愛因斯坦正式申請瑞士公民權。

1900年8月,愛因斯坦畢業(yè)于蘇黎世聯(lián)邦理工大學;12月完成論文《由毛細管現(xiàn)象得到的推論》,次年發(fā)表在德國萊比錫《物理年鑒》期刊上并加入瑞士國籍。

1901年3月21日,愛因斯坦正式取得瑞士國籍。在這一年5到7月完成電勢差的熱力學理論的論文。

1902年6月16日,愛因斯坦被瑞士伯爾尼專利局雇傭。1903年,他與大學同學米列娃·瑪麗克結婚。他們結婚前就已經有了一個女兒。

1904年9月,愛因斯坦由專利局的試用人員轉為正式三級技術員。

1905年3月,愛因斯坦發(fā)表“量子論”,提出光量子假說,解決了光電效應問題。4月向蘇黎世大學提出論文《分子大小的新測定法》,取得博士學位。5月完成論文《論動體的電動力學》,獨立而完整地提出狹義相對性原理,開創(chuàng)物理學的新紀元。這一年因此被稱為“愛因斯坦奇跡年”。

1906年4月,愛因斯坦晉升為專利局二級技術員。11月完成固體比熱的論文,這是關于固體的量子論的第一篇論文。

愛因斯坦與第一任妻子米列娃1907年升職為專利局一級技術員。1908年10月,愛因斯坦兼任伯爾尼大學編外講師。

1909年10月,愛因斯坦離開伯爾尼專利局,任理論物理學副教授。1910年10月,愛因斯坦完成關于臨界乳光的論文。

1911年,愛因斯坦從瑞士遷居到捷克布拉格。1912年,愛因斯坦提出“光化當量”定律。

1913年,愛因斯坦重返德國,任柏林威廉皇帝物理研究所長和柏林洪堡大學教授,并當選為普魯士科學院院士。

科學成就

狹義相對論

早在16歲時,愛因斯坦就從書本上了解到光是以很快速度前進的電磁波,與此相聯(lián)系,他非常想探討與光波有關的所謂以太的問題。“以太”這個名詞源于希臘,用以代表組成天上物體的基本元素。17世紀的笛卡爾和其后的克里斯蒂安·惠更斯首創(chuàng)并發(fā)展了以太學說,認為以太就是光波傳播的媒介,它充滿了包括真空在內的全部空間,并能滲透到物質中。與以太說不同,牛頓提出了光的微粒說。牛頓認為,發(fā)光體發(fā)射出的是以直線運動的微粒粒子流,粒子流沖擊視網膜就引起視覺。18世紀牛頓的.微粒說占了上風,19世紀,光是波動說占了絕對優(yōu)勢。以太的學說也大大發(fā)展:波的傳播需要媒質,光在真空中傳播的媒質就是以太,也叫光以太。與此同時,電磁學得到了蓬勃發(fā)展,經過麥克斯韋、赫茲等人的努力,形成了成熟的電磁現(xiàn)象的動力學理論——電動力學,并從理論與實踐上證明光就是一定頻率范圍內的電磁波,從而統(tǒng)一了光的波動理論與電磁理論。以太不僅是光波的載體,也成了電磁場的載體。直到19世紀末,人們企圖尋找以太,然而從未在實驗中發(fā)現(xiàn)以太,相反,邁克耳遜莫雷實驗卻發(fā)現(xiàn)以太不太可能存在。

電磁學的發(fā)展最初也是納入牛頓力學的框架,但在解釋運動物體的電磁過程時卻發(fā)現(xiàn),與牛頓力學所遵從的相對性原理不一致。按照麥克斯韋理論,真空中電磁波的速度,也就是光的速度是一個恒量;然而按照牛頓力學的速度加法原理,不同慣性系的光速不同。例如,兩輛汽車,一輛向你駛近,一輛駛離。你看到前一輛車的燈向你靠近,后一輛車的燈遠離。根據(jù)伽利略理論,向你駛來的車將發(fā)出速度大于c(真空光速3.0x10^8m/s)的光,即前車發(fā)出的光的速度=光速+車速;而駛離車發(fā)出的光的速度小于c,即后車發(fā)出的光的速度=光速-車速。但按照麥克斯韋理論,這兩種光的速度相同,因為在麥克斯韋的理論中,車的速度有無并不影響光的傳播,說白了不管車子怎樣,光速等于c。

愛因斯坦似乎就是那個將構建嶄新的物理學大廈的人。愛因斯坦認真研究了麥克斯韋電磁理論,特別是經過赫茲和洛倫茲發(fā)展和闡述的電動力學。愛因斯坦堅信電磁理論是完全正確的,但是有一個問題使他不安,這就是絕對參照系以太的存在。他閱讀了許多著作發(fā)現(xiàn),所有人試圖證明以太存在的試驗都是失敗的。經過研究愛因斯坦發(fā)現(xiàn),除了作為絕對參照系和電磁場的荷載物外,以太在洛倫茲理論中已經沒有實際意義。

愛因斯坦喜歡閱讀哲學著作,并從哲學中吸收思想營養(yǎng),他相信世界的統(tǒng)一性和邏輯的一致性。在“奧林匹亞科學院”時期大衛(wèi)·休謨(David Hume)對因果律的普遍有效性產生的懷疑,對愛因斯坦產生了影響。相對性原理已經在力學中被廣泛證明,但在電動力學中無法成立,對于物理學這兩個理論體系在邏輯上的不一致,愛因斯坦提出了懷疑。他認為,相對性原理應該普遍成立,因此電磁理論對于各個慣性系應該具有同樣的形式,但在這里出現(xiàn)了光速的問題。光速是不變的量還是可變的量,成為相對性原理是否普遍成立的首要問題。當時的物理學家一般都相信以太,也就是相信存在著絕對參照系,這是受到牛頓的絕對空間概念的影響。19世紀末,馬赫在所著的《發(fā)展中的力學》中,批判了牛頓的絕對時空觀,這給愛因斯坦留下了深刻的印象。1905年5月的一天,愛因斯坦與一個朋友貝索討論這個已探索了十年的問題,貝索按照馬赫主義的觀點闡述了自己的看法,兩人討論了很久。突然,愛因斯坦領悟到了什么,回到家經過反復思考,終于想明白了問題:時間沒有絕對的定義,時間與光信號的速度有一種不可分割的聯(lián)系。他找到了開鎖的鑰匙,經過五個星期的努力工作,愛因斯坦把狹義相對論呈現(xiàn)在人們面前。

1905年6月30日,德國《物理學年鑒》接受了愛因斯坦的論文《論動體的電動力學》,在同年9月的該刊上發(fā)表。這篇論文是關于狹義相對論的第一篇文章,它包含了狹義相對論的基本思想和基本內容。狹義相對論所根據(jù)的是兩條原理:相對性原理和光速不變原理。愛因斯坦解決問題的出發(fā)點,是他堅信相對性原理。伽利略最早闡明過相對性原理的思想,但他沒有對時間和空間給出過明確的定義。牛頓建立力學體系時也講了相對性思想,但又定義了絕對空間、絕對時間和絕對運動,在這個問題上他是矛盾的。而愛因斯坦大大發(fā)展了相對性原理,在他看來,根本不存在絕對靜止的空間,同樣不存在絕對同一的時間,所有時間和空間都是和運動的物體聯(lián)系在一起的。對于任何一個參照系和坐標系,都只有屬于這個參照系和坐標系的空間和時間。對于一切慣性系,運用該參照系的空間和時間所表達的物理規(guī)律,它們的形式都是相同的,這就是相對性原理,嚴格地說是狹義的相對性原理。在這篇文章中,愛因斯坦沒有討論將光速不變作為基本原理的根據(jù),他提出光速不變是一個大膽的假設,是從電磁理論和相對性原理的要求而提出來的。這篇文章是愛因斯坦多年來思考以太與電動力學問題的結果,他從同時的相對性這一點作為突破口,建立了全新的時間和空間理論,并在新的時空理論基礎上給動體的電動力學以完整的形式,以太不再是必要的,以太漂流是不存在的。

一般來說,大眾會通過信號來確認相對性。為了得知異地事件的同時性就得知道信號的傳遞速度,但必須測出兩地的空間距離以及信號傳遞所需的時間,空間距離的測量很簡單,麻煩在于測量時間,我們必須假定兩地各有一只已經對好了的鐘,從兩個鐘的讀數(shù)可以知道信號傳播的時間。但要知道異地的鐘是否對好,就還需要一種信號。如果按照先前的思路,它又需要一種新信號,這樣無窮后退,異地的同時性實際上無法確認。不過有一點是明確的,同時性必與一種信號相聯(lián)系,否則我們說這兩件事同時發(fā)生是無意義的。

【愛因斯坦成功因為什么】相關文章:

讀《愛因斯坦成功的秘訣》有感05-01

愛因斯坦的10個成功秘訣04-06

因為挫折,所以成功05-08

《愛因斯坦成功的秘訣》讀后感04-05

《愛因斯坦成功秘訣》讀后感02-14

《愛因斯坦成功的秘訣》讀后感02-22

成功勵志故事:因為笨,才成功05-31

因為為什么01-07

我成功因為我堅持03-09